全网解封!张雪峰回归,一切都结束了

来源:电商天下

张雪峰终于归来,首秀尽显低调

时隔近一个月,网红名师张雪峰,终于回来了。

张雪峰,全平台解封

就在前几日,张雪峰的微博久违地恢复了更新。

彼时,张雪峰用一句轻描淡写的“接娃放学”,配上一张校门口的照片,完成了自己“回归”的宣告。

与此同时,他的小红书、B站、微博等账号也陆续恢复正常,之前的禁止关注标志已经消失不见。

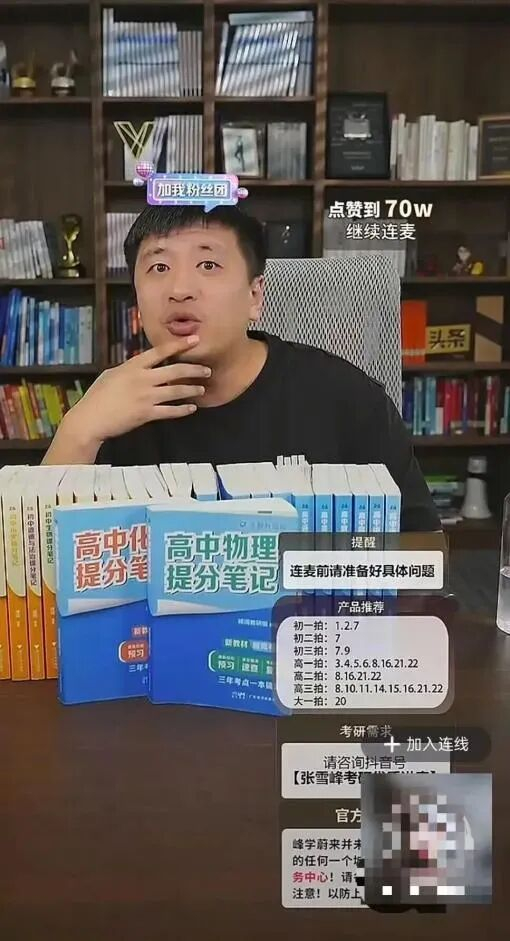

解封当晚,张雪峰并没有马上回归大号,而是在小号“张雪峰讲升学规划”上开启了直播。

图源:张雪峰直播间

直播一开场,张雪峰就明确表示:“今天不卖货,只连麦。”

甚至主动笑谈:“不想刚回来就被写热搜,说张雪峰首场直播疯狂带货。”

数据显示,当晚直播间同时在线人数达到四万,弹幕几乎被“张老师终于回来了”“欢迎回归”刷屏。

还记得一个月前,张雪峰的抖音、快手、微博、B站等多平台账号被同时禁止关注,如此规模的“团灭”,几乎前所未有。

彼时,张雪峰并未解释太多,只言简意赅地表示是“账号问题”;

次日,其团队回应称:

因直播过程中出现不当言论,被举报后触发平台规则限制,问题正在处理。

而在张雪峰被迫闭麦的那段时间里,外界的揣测并没有停下:

从“触碰红线”到“公司解散”,各种谣言在网络上蔓延。

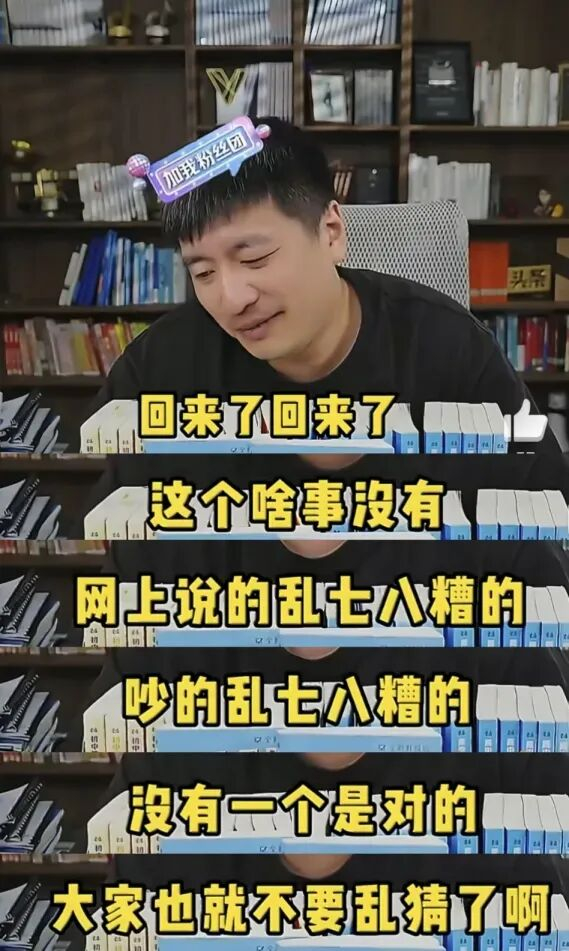

对于各种不着调的说法,张雪峰在昨晚的直播中哭笑不得地表示:

“其实一个月之前,我就知道我一个月以后啥事没有,但是网上说得乱七八糟,吵得乱七八糟,没有一个是对的。”

“所以说大家也就不要乱猜了,也不要去以讹传讹。”

毫无疑问,在这次从封禁到回归的闭环之后,张雪峰变得更加谨慎了;

但电商天下还想提醒,这份“谨慎”里藏着更深的前提——张雪峰不能不回来。

据艾媒咨询数据显示,2023年高考志愿填报行业规模已达9.5亿元,预计2025年还将突破12亿。

换句话说,即便张雪峰暂时退场,也会有“无数个张雪峰”继续存在。

这正是问题所在:当教育焦虑被商业化、内容化、流量化,它就不再是一种情绪,而是一门生意。

张雪峰不是唯一的推销员,只是最典型的那一个。

解封之下,监管红线醒目

张雪峰的争议,从成名那天起就没停过。

他从不掩饰自己的功利——反对文科、劝退冷门专业、强调就业导向。

那句“孩子要报新闻我一定打晕他”至今还被新闻学子视作“黑话”。

他也曾公开说“所有文科都是服务业”“普通本科没竞争力”,一度被官媒点名批评为“功利化的教育观”。

但问题在于,他所说的那些“功利话”,恰恰戳中现实。

被他“劝退”的专业确实难就业,被他提醒的家长确实缺乏信息。很多人嘴上骂他“庸俗”,心里却在默默收藏他的分析视频。

在电商天下看来,对于大多数张雪峰的受众而言,他们不是崇拜他,而是在用他对抗未知。

因此,张雪峰的成功,不在于他讲出了多少真理,而在于他精准说出了家长们“想听的现实”。

他像个信息掮客,用多年咨询经验为焦虑家庭提供答案:分数能上哪所大学、哪个省录取线高、哪个专业“别碰”。

这种信息差,在教育体制复杂、信息不透明的当下,成了一门可变现的资源。

他的公司“研途教育”,志愿填报服务从数千到上万元不等。

那些资料包、付费课程、直播咨询,构成了一整套完整的焦虑经济链条。

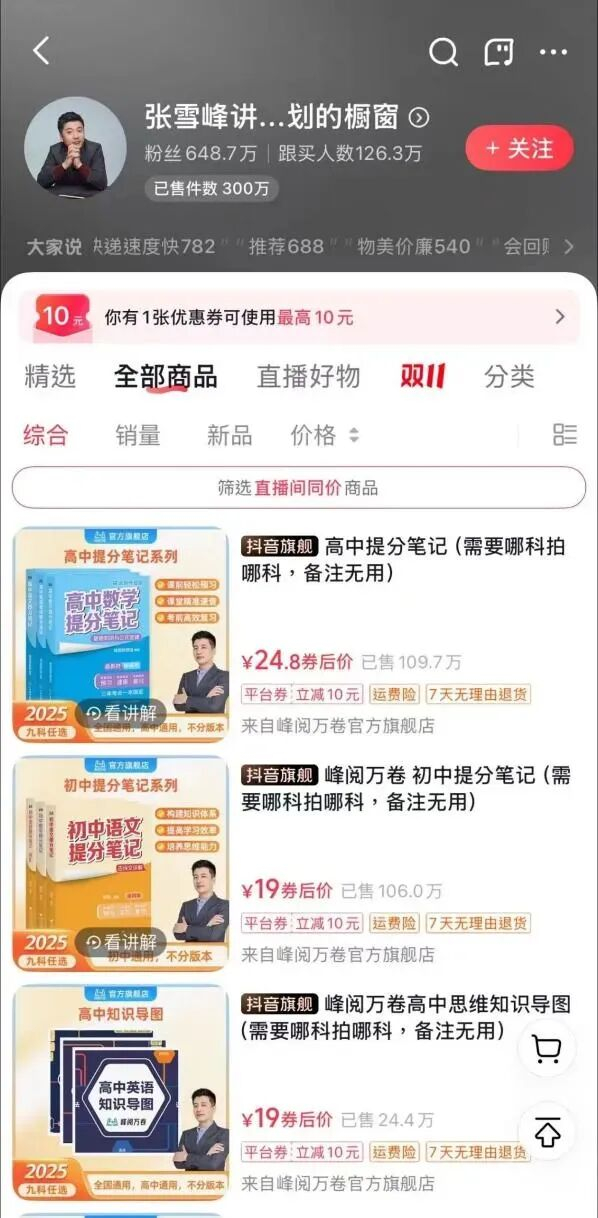

图源:抖音

换句话说,他帮家长买到了“安全感”,也在贩卖“安全感”。

这场生意赚得盆满钵满——媒体统计,张雪峰近年收入超过8亿。

但他越成功,批评声就越高——因为他成了教育功利化的象征。

“教育不该是商品”,这是理想派的立场;“教育必须现实”,是家长的底线。

张雪峰恰恰站在两者的裂缝中,他既是“现实的代言人”,也是“焦虑的放大器”。

而真正让他“被封”的,不是那些功利观点,而是他忘记了公众身份的分寸。

当他在直播中情绪化地喊出“战争一旦爆发,个人捐5000万,公司捐1亿”——他触到了另一条红线。

这不是关于言论的惩罚,而是一场角色的提醒。

一个教育从业者,不该以煽动式的姿态表达情绪,公众人物的“真性情”,在流量时代往往是危险的。

而且我们不难发现,此次封禁背后的逻辑,其实早已写在更大的语境里。

平台治理在今年持续加强,从商业带货到内容安全,尤其是涉及未成年人教育、价值导向等话题的内容,都在被更严格地审视。

图源:抖音

对于拥有数千万粉丝的张雪峰而言,他的每一次表达都不再是“个人意见”,而可能被视为“公众宣导”。

这种身份的转化,也让他不得不学会新的克制。

他本人显然也理解了这种变化。

回归直播时,他刻意强调“不卖货”“只解答”,并在直播中多次感谢观众支持,却避开所有可能引发误解的话题。

相比以往的“金句连发”,他如今的语言更平和,也更小心翼翼。

显然,这种变化,既是对现实的应对,也是一种自我调节。

说真话,需要更稳妥

在电商天下看来,张雪峰封禁与解封,恰恰提醒行业:

当“流量”与“教育”捆绑得太紧,平台与社会舆论的容忍度就会迅速降低。

教育话语需要权威,但权威不能以“流量逻辑”来建构。

从封禁到解封,一个月的时间里,张雪峰没有公开发声,却完成了一次姿态的转身——他不再以“敢言”自居,而是以“务实”回归。

这种转变,也许正符合当下平台与公众的期待:不求出圈,但求稳定。

经过一个月的沉淀,他重新定义了自己与公众的关系。

过去的张雪峰用激烈的表达赢得注意,如今的张雪峰用克制维系信任。

正如他在直播中所言:“经历了很多事情,感谢大家关心。”

图源:小红书网友

他似乎已经意识到,真正的安全感,不来自舆论掌声,而来自稳定的长期陪伴。

我们必须承认,在焦虑的教育现实里,“张雪峰”们的存在,代表着一种“敢言的希望”。

但现实告诉我们,时代的言说方式正在改变:真话依旧重要,只是要学会用更稳妥的方式说出来。

写在最后

张雪峰的封禁与复出,不过是当下教育焦虑中的一个章节。

他不是起点,也不是终点,只是被时代推到最前面的那个人。

当焦虑被当作商品售卖,理想就注定会被稀释;

而教育若被完全功利化,社会也将失去前行的方向。

所以,真正值得反思的,不是张雪峰说了什么,而是我们为什么需要一个张雪峰。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。